壹、前言:教育政策的時代意義與實踐價值

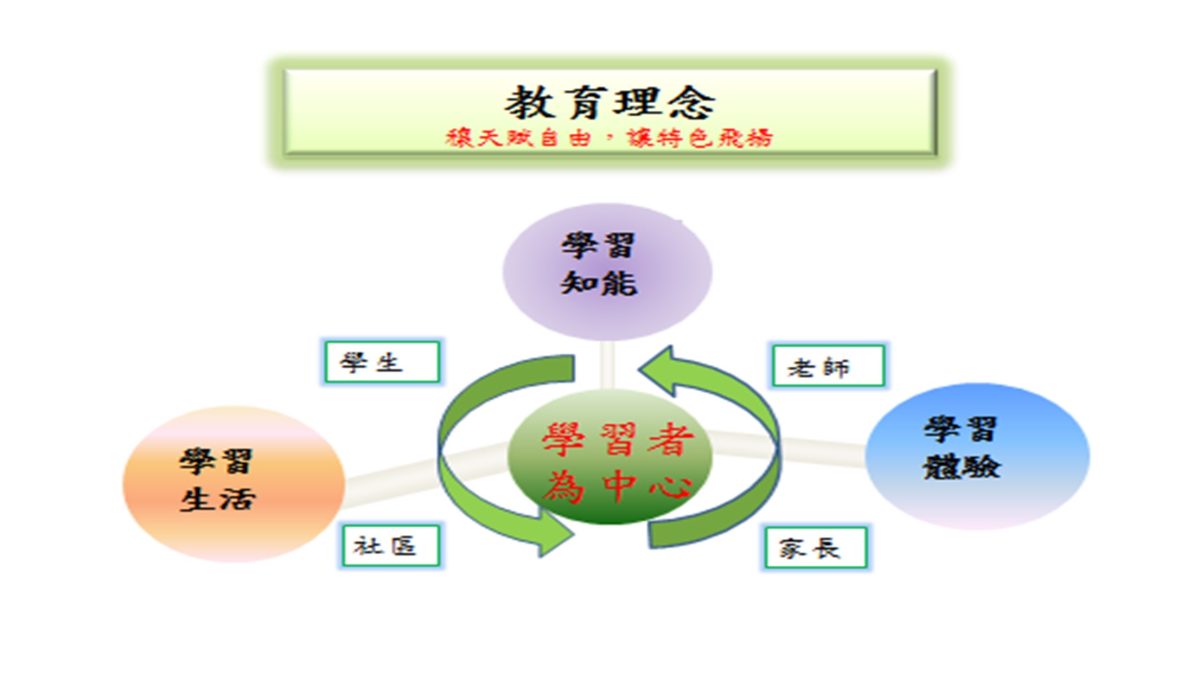

在全球教育快速變革的背景下,臺灣的教育政策正積極回應時代需求,從數位轉型、語言能力到情緒教育,無不體現對未來人才培養的遠見。教育不僅是知識的傳授,更是生命的點燃。瑞洵願以三十餘年的教育經驗,秉持「讓天賦自由,讓特色飛揚」的教育信念,將政策轉化為具體可行的校務藍圖,打造適性、多元、溫暖的學習場域,展現了教育工作者在政策與現場之間的橋樑角色。瑞洵將從「臺灣數位學習領航政策」、「2030雙語政策」、「SEL情緒教育元年」三大政策出發,探討其核心理念與實踐成果,並進一步分析國立臺中教育大學附設實驗國民小學(以下簡稱中教大實小)的未來發展方向與百周年校慶的規劃意義。這些重大政策,正引導教育現場跨域整合、重塑教學樣貌。

貳、臺灣數位學習領航政策:科技賦能教育的實踐

數位學習成為未來教育不可或缺的元素。數位學習的基礎在於硬體設備的普及與穩定以及課程教學的規劃與執行,最重要與時俱進的後設調整與進步。在篤行國小和中華國小任內,瑞洵戮力推動智慧教室建置、無紙化行政與雲端備課機制,更在篤行國小推動所有年級和專科教室全面建置互動式智慧教學設備,這些措施不僅提升教學效率,更為疫情期間的線上學習奠定基礎。未來,中教大實小可進一步整合大學資源,運用 5G、AI等新興科技,落實在課程教學與行政以打造更先進的智慧校園。

數位工具的應用需以教師專業發展為核心。我們可透過工作坊培訓教師使用「因材網」、「均一教育平台」等工具,在篤行國小擔任校長期間,更透過與大專院校合作設立教師數位工作坊,培訓教師熟悉如「因材網」、「均一教育平台」等工具,不僅提升數位教學效能,更讓教學走出課本、走向真實。在疫情中,瑞洵帶領行政團隊迅速建立線上教學系統,整合 Google Workspace與 Classroom平台,確保學生學習不中斷。瑞洵計畫中教大實小可擴大與臺中教育大學的合作,開發領先全國的「數位教學認證課程」,並鼓勵教師開發跨領域數位教材,例如結合 STEAM的專案式學習,讓中教實小數位課程成為典範。

數位素養是未來社會的關鍵能力,不僅是工具,更是民主素養的實踐。我們規劃數位公民課程,讓學生從中理解媒體識讀、網路安全與責任,培養孩子的批判思考與科技應用的能力。瑞洵將以多年治校與教師第一線工作的教學經驗,設計媒體識讀、網路安全等課程,並透過模擬情境(如假新聞辨識)培養學生的批判性思考。此外,可引入國際數位素養認證(如 Google數位公民課程),提升學生的全球競爭力。

參、2030雙語政策:語言與文化的沉浸式學習

推動雙語教育,不能缺乏家庭與社區的支持。瑞洵在篤行國小將英語融入舞蹈課程的實踐,讓篤行國小擁有全國唯一小學雙語舞蹈班的聲譽與實力,創新設計結合英語的舞蹈課程,如舞蹈用語、隊形指令在肢體與語言交織中,孩子自然吸收外語,實踐生活化與實境化學習。這證明沉浸式學習能有效提升語言動機。中教大實小可發揮實驗學校的優勢,在現今優良的跨域美感課程中,設計更多跨領域雙語課程,例如「科學雙語實驗課」或「本土文化英語導覽」、「英語與生活科技」,有效提升學習動機,讓語言學習自然融入學科內容。

中教大實小現行課後ESL班,延伸正式課程外的學習,而在行政領航下可透過節慶活動(如聖誕節、英語嘉年華)和英語學系的外師與本土教師協同教學,全面導入英語活動與情境布置,讓學生能在真實情境和玩樂中學習語言。未來可進一步邀請相關科系的研究生或大學生協助拓展國際交流,例如與中教大國際及兩岸事務暨研究發展處合作,或舉辦「模擬聯合國」活動,深化學生的文化理解與語言應用能力。

雙語教育需家庭支持,我們可鼓勵中教大實小家長多多參與英語共學班、英語故事媽媽培訓,讓家庭成為學習語言的延伸場域。中教大實小可結合大學資源,開設社區英語課程,並邀請家長參與校內雙語活動,形成「學校-家庭-社區」的學習生態圈。

肆、SEL社會情緒教育元年:從個人到社群的情感連結

教育孩子,更是療癒與同理的開始。瑞洵曾導入的「修復式正義」 與「修復式對話」與「情緒溫度計」,協助學生處理衝突、理解自我感受,強調衝突解決與自我覺察。我們可在中教大諮心系與教育系專業指導下,參考國際 SEL框架(如 CASEL五大核心能力)建立「社會情緒教育教學計畫」納入校本課程,由輔導室協助推動 SEL(社會情緒學習)課程,從一到六年級各設核心主題,如「認識情緒」、「表達感受」、「人際溝通」、「自我調適」,並建立「學生情緒支持小組」,強化校園互助文化。

SEL需全員參與,不僅針對學生,更應延伸至教師與行政團隊。建議定期舉辦教師情緒管理工作坊,瑞洵曾規劃教師「靜心時光」與情緒釋放工作坊,提升教師情緒敏感度與班級經營能力,讓教室成為有感教學、有愛的場域。

我們與中教大諮心系合作,辦理親職教育與情緒工作坊,開設親職講座,例如「正向教養」或「青少年情緒溝通」,並結合服務學習(如社區關懷行動),讓學生在實踐中培養同理心與責任感,從而建構完整的三方支持網絡,形成完整的支持網路,強化學生的情緒適應力與家庭功能。

伍、中教大實小的未來發展:實驗教育的創新使命

作為師培附校,中教大實小可強化「實驗」精神,作為師資培育的附設學校,未來應加發揮實驗教育的指標作用,例如與大學合作開發創新教案,融合大學資源,建立跨領域教學模式,或設立「教育創新實驗室」,成為政策試行的先行者。例如:大學教授與小學教師協同設計 STEAM課程,落實師培實驗校之功能。瑞洵提出的「三大主軸」正是此方向的具體實踐:

- 雙語與本土並行:結合雙語政策與本土語言教育,實踐文化素養與語言平權。

- 數位與品格並重:打造智慧校園同時強化情緒與品格教育,真正育才育心。

- 大學資源共享化:開放課程、空間與師資,讓校園成為教育實驗的場域中心。

臺中教育大學附設實小即將於117年 4月迎來百周年校慶,這不僅是榮耀,更是下一個百年的新起點。百周年校慶的傳承與創新:瑞洵在篤行國小的百年校慶經驗,必然可領航中教實小的盛況,原則如下:

- 早期規劃至關重要:應提前兩年成立籌備委員會,整合校友、家長、師生與退休教師力量。

- 文化底蘊的展現:透過校史紀錄片、校友口述歷史,透過校史館建置、紀錄片製作、特色展演(如英語劇、舞蹈表呈現校本特色,連結過去與未來。

- 教育品牌的深化:舉辦國際教育論壇,分享實驗教育成果,提升學校影響力。

- 永續機制的建立:設立「教育創新基金」或「教育支持平台」,支持未來課程發展與弱勢學生輔導,延續百年能量,傳承與創新共融。活動不只一日的慶典。

陸、結語:以人為本的教育願景

教育政策的最終目標是培養「全人」。無論是數位學習、雙語教學,抑或社會情緒教育與校園文化建構,最終的核心都在於:人。教育是人的藝術,是一場陪伴與相信的過程。政策提供方向,而現場則是轉化的起點。瑞洵的治校理念——「讓天賦自由,讓特色飛揚」,提醒我們教育需回歸學生的需求與潛能。身為校長,瑞洵願繼續帶領團隊,將每一項政策化為實踐的力量,為孩子們打造更有溫度、有價值、有未來的學習環境。中教大實小若能融合數位、雙語、社會情緒教育三大政策,並以百周年校慶為契機,必能成為臺灣教育創新的典範。未來,期待更多教育工作者攜手,將政策轉化為溫暖的實踐,為孩子點亮未來的燈塔。我們堅信:每個孩子,都能在適切的引導下,發光發熱,成為未來世界的希望。